前置き

本稿は京都にある浄土複合のライティング・スクール基礎コース第7期生として提出したものに加筆修正したものである。

2度フィードバックを受け、受けた指摘に対して自分なりに忠実にリライトをしたため初稿からかなり変わっている。初稿は自分の中では面白いと思っていたのだが、最終的に出来あがったもののほうが読みやすいように思う。やはり他者からの意見というのは貴重だ。

実は前回の「スペクトラム スペクトラム」の展評も少し異なる主旨で書こうとしていた。ここは自由な個人のブログなのだから、機会があれば当初書こうとしていたものもUPして比較する、などやってみたらいいのかもしれない。

傾向として初稿は思い込みが強い。その思い込みの根拠を示すためにはさらに字数を割き、かつ、裏付ける資料なりを用意しなければならなそうだ。そこまでして果たして読んで面白いものが出来上がるのか?という疑問もある。そして思い込みの原因は「対象をあまりよく見ていないこと」に起因すると言えなくもない。作品を見てすぐにパッと頭に浮かんだものに囚われてしまっているのではないか。

リライトを重ねた最終稿は、そこに至るまでに作品をさらに客観的に見るという作業をしている。そうなるとやはり初稿よりも最終稿のほうが良いもののような気がする。

わたしは10代のころ漫画家を目指していた。審査員特別賞というおまけの賞をもらうことができ、「デビューのために箔がつく賞を取ろう」と言われ、担当がついた。そしてネーム(漫画のコマ割りなどをラフに描いた下書きのようなもの)を担当に見せることになった。

若かったからか、ネームという不完全なものを見せるとなった途端、どうも筆が進まなくなった。完璧主義とも少しちがう。自分の頭の中の全てを圧倒的なイメージで見せて担当を納得させたかったのかもしれない。ある意味、フィードバックを受けたくないという心理がはたらいたと考えると、漫画家には向いていなかったと言えそうだ。

前回の前置きでも「リキまない」ということを書いたが、漫画とちがって文を書くことにおいて、わたしには理想がない。「こういう文章が書きたいのだ!」というような理想がないのだ。それが良いことなのかはわからない。理想がないにもかかわらず初稿は思い込みが強いのだから、やはりフィードバックはたくさん受けたほうが良さそうである。

※以下の展評で使用している画像はすべて、「藤田嗣治 絵画と写真」展(2025年7月5日ー8月31日@東京ステーションギャラリー)のカタログから拝借したものである。当展示の作品撮影が禁止されていたためである。

写真と絵画の関係

絵を描く時、人は何を参考にするだろうか。

写真を参考にする、ということはよく行われているのではないだろうか。実際、印画紙にプリントする技術がなかった時代より、絵画制作の際にはカメラ・オブスキュラやカメラ・ルチダのような光学機器を用いるということは行われてきた。17世紀のフェルメールがカメラ・オブスキュラを使用していたことは広く知られている(1)。三次元である立体的な世界を二次元の平面に投影する技術は、同じく二次元である絵画を制作する際にたいへん有用である。

東京ステーションギャラリーで開催された「藤田嗣治 絵画と写真」は、写真という切り口で藤田嗣治を捉え直した展覧会である。藤田は若い頃より写真を撮りはじめ、作品制作の資料として活かしていた。展覧会では藤田が撮影した多くの写真とともに、それを参考に描いたと考えられる絵画作品が展示されている。

《リオの人々》(図1)という作品をみてみよう。これは1931年に藤田がはじめて中南米を旅した時に撮影した写真を参考にしていると考えられている。画面には五人の女性が描かれており、そのうちの四人の参考写真が展示されていた(図2)。

図1

図2

図2における1〜3の人物に注目してみる。画面上部、左側の背を向けた1の人物、画面中央でこちらを横目で見ている2の子ども、その向かって左隣にいる横を向いた3の子どもなどは、顔の輪郭や体の向きなどにおいて、同じ番号で示された写真の人物をトレースしたかのような一致がみられる。

しかし4の人物はどうだろうか。こちらは顔の向きや表情などが参考写真と明らかに異なる。この人物とこの写真との関係においては装身具のみを参考にしたと考えられているようだ。確かに頭に巻いたターバンの形状がよく似ている(図3)。

図3

画家は写真を参考にする時、映ったそのままをトレースしたかのように描くことも可能であれば、このようにアレンジをして自分の意図する構図で描き出すことも可能である。

このアレンジということを考えると《マドンナ》という作品(図4)が非常に興味深い。

図4

《マドンナ》は当代の人気女優であったアフリカ系アメリカ人のマリペッサ・ドーンをモデルに褐色の聖母を描いた作品である。聖母を中心に据え、周囲にはぐるりと15人の天使が描かれている。これらの天使の資料として、藤田が1930年代に中南米を旅行した際の写真を使用した可能性があるとされている(2)。15人の天使には下絵があり、下絵に描かれた天使たちの頭部と、藤田が撮影した《中南米の子どもたち》の頭部の形は確かに似ている(図5、6)。

図5

図6

最終的な作品である《マドンナ》(図4)に描かれた天使たちの頭部は下絵と異なり、それぞれちがった髪形で描かれている。作品の説明にも「天使の髪形に藤田の創意が見られる点は興味深い。」(3)とある。

わたしがこの《マドンナ》という作品と下絵との違いで注目したのは天使の視線である。下絵に描かれている天使の目はすべて開かれているのに対し(図5)、完成作品の天使は左側に配置されたうちの3体が目を伏せている(図4)。他の天使も下絵のものよりどこか焦点が定まっていない印象を受けた。藤田は下絵の段階では写真を参考に力強い目を描いていたのだとして、なぜこの最終的な作品ではそのように描きかえたのだろうか。聖母という作品の主題に合わせて、天使のほうも、生の人間の鋭い視線からどこか慈悲深さを感じられるようなやわらかな視線に描きかえたかったのかもしれない。つまり藤田は、天使の目に関しては資料を見ずに描いたのではないだろうか。

その点、本物を見ることができない天使の羽根も画家にとって難題である。この《マドンナ》に描かれた天使たちには、まるで襞襟から伸びたような羽根が顔のすぐ下に描かれている。反対に天使たちの頭部は、肌の光沢からその丸みが触れられそうなほど立体的に描かれている。想像で描いたであろう部分と資料を見て描いたであろう部分の組み合わせが、この作品の印象を不思議なものにしている。

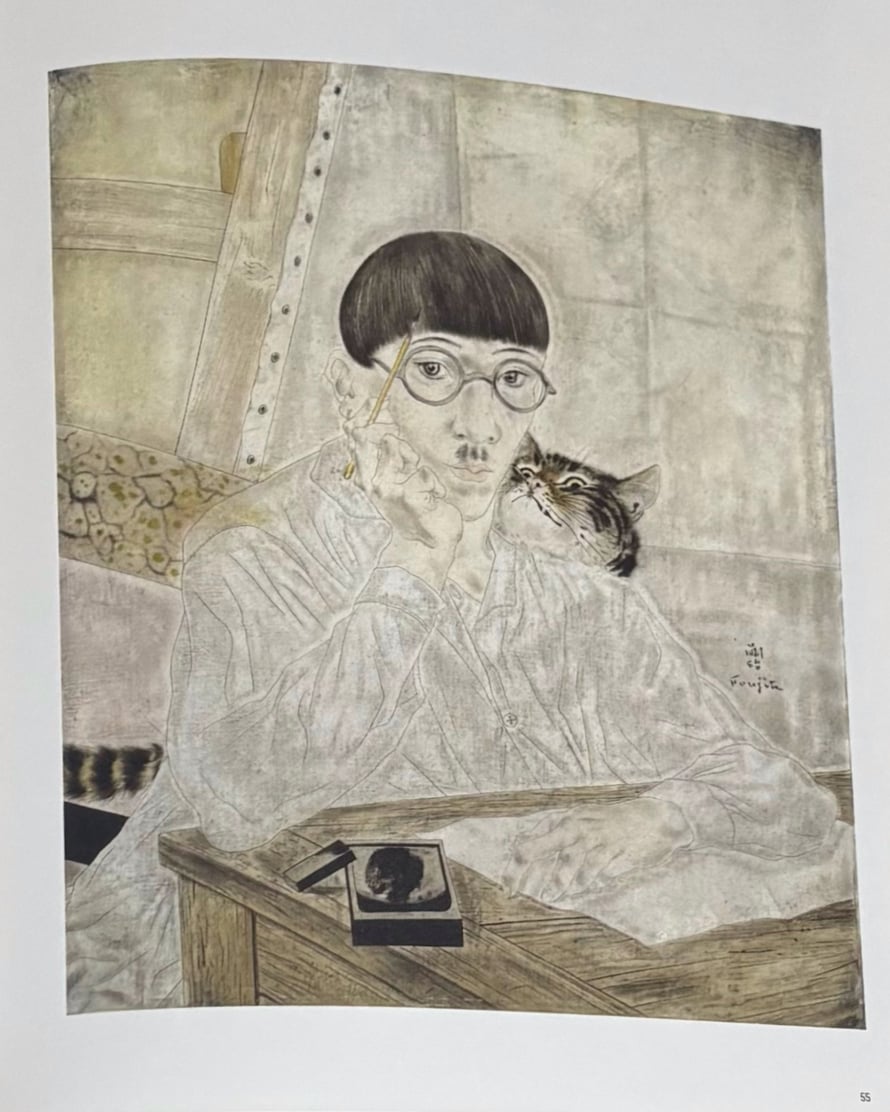

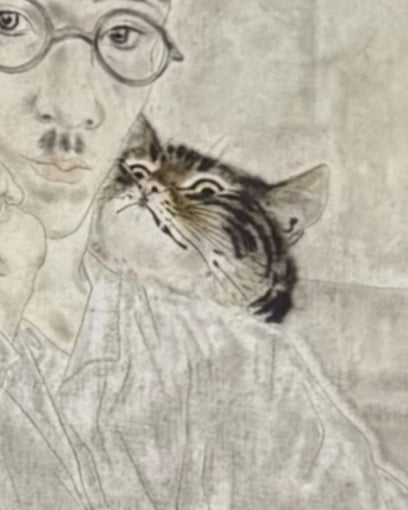

もう一つ興味深い作品がある。1929年の《自画像》(図7)である。この《自画像》は自身のプロデュースにも長けていた藤田が自分自身を印象づけるために描いた作品と考えられており、作家の特徴的な外見であるおかっぱや丸眼鏡、日本を想起させる硯や面相筆などが意識的に描かれている。鑑賞者に向けられた挑発的な流し目には独特の色気がある。渡仏後、売れっ子になった直後の自信に溢れた視線である。

さらにこの作品には鑑賞者に向けられた視線がもう一つある。画面右下、藤田の背後に寝そべるキジトラネコのそれだ。見下ろすような角度でこちらを見るその顔はいわゆる「ドヤ顔」といっても差し支えないだろう。静かな自信をたたえた作家の視線とは異なり、あからさまに得意げで挑発的である。

図7

展示作品ではないが本展のカタログにはこの作品と非常によく似た同年の《自画像》が掲載されている(図8)。こちらはネコの配置こそちがうが、表情はほぼ同じである。

図8

また同カタログには《ネコのいる自画像》(1927年)(図9)という作品も掲載されており、ここにも同じ表情のネコが描かれている。

図9

以上の3作品に描かれたキジトラネコの顔の角度や表情から、藤田は同じ写真を参考にしてこのネコを描いたのではないかと推測する。

これらの作品が描かれた1920年代後半は、藤田がフランスで成功を収めたまさにその時代である。ネコの「ドヤ顔」を選んで描いたことの深層心理には藤田の自信がうかがえるのではないだろうか。

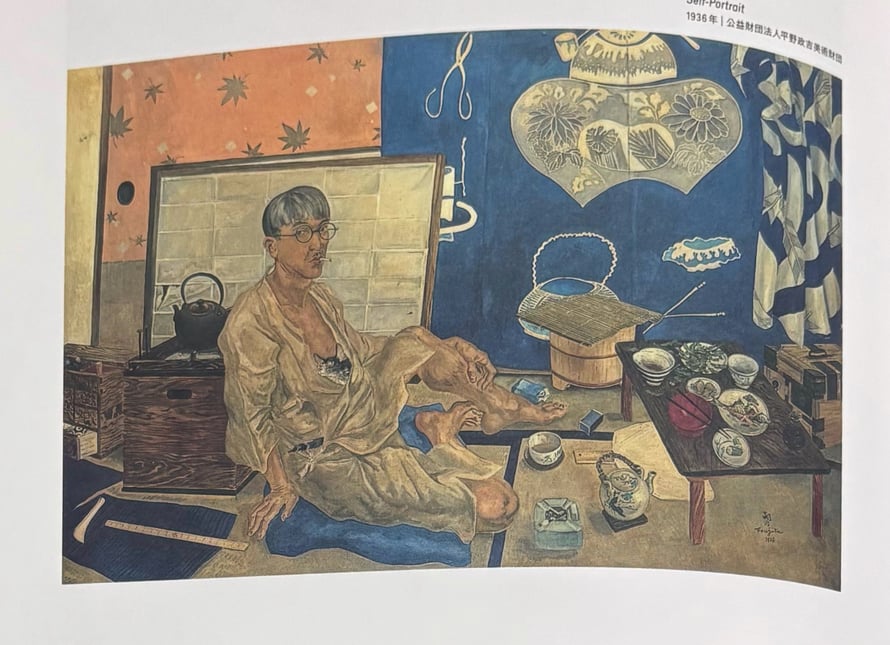

ネコの表情の比較として同カタログ掲載の1936年の《自画像》もみてみよう(図10)。1936年、藤田は東京にいた。くわえタバコをして足をひろげ、後ろによりかかる格好で座っている藤田のはだけた着物の隙にネコがいる。この作品にフランス帰りであることをアピールするような洒落たものは見当たらない。描かれているネコはどこを見つめているのだろう。晩年、フランス国籍を取得し日本を離れることになる藤田だが、この時はいったい何を思っていたのだろうか。想像をかきたてられる。

図10

作家が写真からどのようにトレースしたのか、あるいはアレンジをしたのか。その点に注目して鑑賞すると、思わぬところで作家その人に近づくことができるように感じた。本展のように、貴重な資料とともに展示される展覧会の面白さである。

(1)佐藤直樹『東京芸大で教わる西洋美術の見かた』(2021),世界文化社,p.200

(2)『藤田嗣治 絵画と写真』カタログ(2025), キュレイターズ,p.78

(3)同上,p.78

関連記事

コメントをお書きください