前置き

本稿は京都にある浄土複合のライティング・スクール基礎コース第7期生として提出したものに加筆修正したものである。

取り上げたのは百瀬文 《ガイアの逃亡》 という映像作品で、2025年11月29日まで市ヶ谷にある gallery αM (ギャラリー アルファエム)で展示されている。

👇👇👇

参考リンク : 「立ち止まり振り返る、そして前を向く」vol. 3 百瀬文|ガイアの逃亡

課題で取り上げる展示の候補はスクールから2つ提案されていた。この百瀬文 《ガイアの逃亡》 と別の展示の2つである。その2つの展示を同日に観に行くスケジュールを組んだところ、たまたま10月4日になったのだが、この日は奇しくも自由民主党の総裁選の日であった。1日に数カ所展示を観に行く時間配分だったため、「総裁選の結果は移動中にスマホで確認すればいいか」と思っていた。

もう一方の展示を先に鑑賞し、そちらで課題を書く気になっていた。移動中、急に雨足が強くなり雨宿りを兼ねてカフェに入ったところ、カフェのTVで総裁選の様子を視聴することが叶った。

その直後にこの 《ガイアの逃亡》 を観たためだろうか、帰りの電車の中では一転して、この 《ガイアの逃亡》 で課題を書くことに決めてしまっていた。翌日、叩き台を一気に仕上げた記憶がある。

総裁選とこの作品になんの関係があるのか。この日の自分の心の動きについては本稿に記したつもりである。

なんだか「たまたま」ということに突き動かされた気がしている。だが、たまたま起こったことに毎回行動が引っ張られる、というわけでもない。

余談だが、同じ日に代々木駅の近くでネズミの礫死体もみた。本当にたまたまだが、劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』を前日に観ていた。レゼ篇を知っている人ならわかってもらえると思うが、当然のごとく「田舎のネズミ 都会のネズミ」が頭に浮かんだ。しかし、その偶然について何か書こうという考えは浮かばなかった。こういうエピソードが後日使えることもあるかもしれないけれど。

動く大地はなぜ笑った

2025年10月4日、自由民主党の総裁選が行われた。その結果、初めて女性の総裁が選出された。こういった話題が持ち上がるたびに、同じ女性として願うのは、「女性」であることが殊更に取り上げられることのない社会の実現である。性別ではなくその仕事が評価されるようになってほしいとの期待をこめて、新しい自民党の総裁——後日あらためて選出された日本の内閣総理大臣——には注目している。

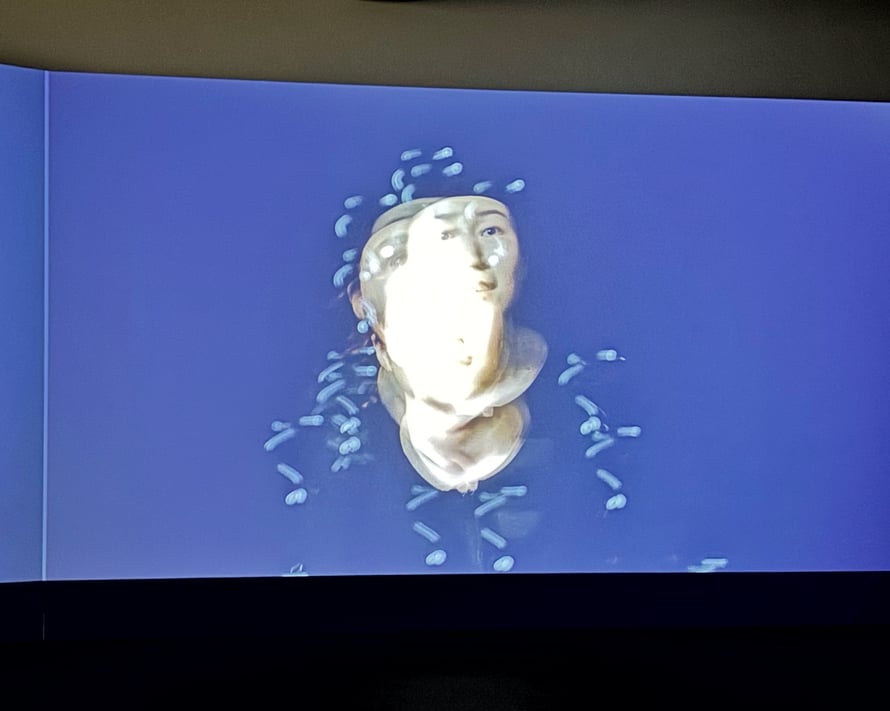

高市早苗が総裁に決まったのと同じ10月4日にはじまった展示がある。「立ち止まり振り返る、そして前を向く | vol.3 百瀬文」である。百瀬は映像やパフォーマンスを表現手段に、セクシュアリティやジェンダーといったテーマを複層的な視点で描き出す作家である。本展の映像作品 《ガイアの逃亡》 は、ギリシャ神話の女神ガイアをめぐり、南フランスで行われた3人の女性による議論の映像と、海に浮かぶ小島の様子を描いた3DCGが混在する形で構成されている。映像は3つの大きなスクリーンに分かれて投影され、モーションキャプチャーをつけ寝そべる百瀬の映像と海に浮かぶ島の様子が並べて表示されると、島のCGが百瀬の身体の動きと連動していることがわかる。作物などの恵みをもたらす大地ガイアと、子を産み育てることができる女性の身体とを結びつけたギリシャ神話をCGで再現した形である。

鑑賞前に展覧会情報を読んだ時点では、女性が課せられてきた社会的役割がテーマの本作品において、登場人物が女性だけであることにやや懐疑的であった。ジェンダー問題は男性の意識も合わせて考慮しなければ解決への道のりは遠くなる。女性が担う社会的役割を規定してきたのは男性であり、男性が傍観者のままでは何も進展しないからである。《ガイアの逃亡》は、作家である百瀬、ワークショップ参加者の3人、取り上げられる『環状島=トラウマの地政学』の著者と、女性だけで作品が構成されている。そこに違和感を抱いていたのだ。

だが実際の作品からは、女性と男性という対立構造を越えた視座を受け取ることができた。

この作品はある意味で男女の対立からはじまっている。スクリーンには、ヘシオドス『神統記』の、ガイアが天と山と海を産む部分の記述が大きく映し出される。本作においてヘシオドスは唯一の男性の登場人物と言えるだろう。その男性から紡ぎ出された「産む」というガイアの性質と女性とを結びつけようとする考えは、3人のワークショップ参加者に否定的に受け取られる。大地と女性に類似性をみつけようとすれば、女性の身体を功利主義でみることに繋がると否定され、また、必ずしも出産を経験する女性ばかりではないことから女性の多様性を表現しきれていないという意見も出る。女神としてのガイアは与えるばかりで何も見返りが得られないことから燃え尽き症候群に陥り、動くことを諦めているという見方も語られた。ガイアの動かないという状態は、深く傷ついて疲れ果てている人と似ている、という。

この、深く傷ついて疲れ果てている、ということから発展して宮地尚子の『環状島=トラウマの地政学』を引用する場面が訪れると、3人はより深い議論へと向かっていく。

宮地による「環状島」の概念は次のようなものである。集団的トラウマを経験したグループは、内海を有したドーナツ状の島に点在する存在にたとえられる。これは日本における原爆の悲劇が念頭に置かれたモデルである。環状島の内海の中心は爆心地である。この海深くに沈んでいる存在は言葉を持たない。形も残らないくらいの被害にあい息絶えているからである。陸地に近づくにつれ形のある死体となり、内海の波打ち際には、かろうじて生き延びたけれども正気を失ったために被害を語る言葉を持たない者がいる。島の尾根に向かう内斜面の高い位置に行けば行くほど、それを語ることのできる者がいるということになる。尾根を超えて、島の外斜面にいるのは被害者の助けになりたいと望むものの具体的な状況が掴めない非当事者で、島の外海は被害の存在自体を全く知らない者の領域である。

「環状島」に表されるような、なんらかの被害やトラウマに対する個人間の解像度の違いは、まさに本作を鑑賞する前にわたしが抱いていたジェンダーを扱う作品に対する問題意識と通じる。たとえば、女性だという理由で育児や介護などの無償労働が課された結果、フルタイムの労働ができず収入が低いという状況にある人の問題を、育児や介護をまったく課されたことのない人に説明するのは難しい。何にどれだけ時間を取られるのか、経験者しか知り得ない部分が多いので、当事者以外の人間自身がかなり強く問題意識を持たなければ、無償労働を行う人の存在はずっと不可視なままとなる。これは外海から環状島の内海がまったくみえない構造と同じである。

本作においてワークショップ参加者は、そのような外側から内側を知るきっかけとして、環状島が海にあるというメタファーが重要であると語った。水は流動的であるがゆえに外と内の状況を繋ぐことがある。さらにガイアが女性の体にたとえられるのならば、その体の多くは水で構成されていることになる。閉じられた内海で起こったことの衝撃は、はっきりと認識されないまでも外海に何らかの影響をもたらしているのではないか。さらに、環状島におけるガイアつまり島自体は、一見、不動のものとされているが、実は水によってわずかに削られているとも考えられる。強烈なトラウマ、またはさまざまな困難に燃え尽きて動くことをやめた者たちも、「水」によりその立ち位置は少しずつ変化しているのである。この「水」は「社会的環境」としてとらえられていた。

こうした議論の合間にモーションキャプチャーをつけた百瀬の映像が差し込まれる。ときにわずかにもぞもぞと動いたり、苦しそうに悶えたりしている。その身体の動きがCGにより海に浮かぶ島の動きと重なる。

ワークショップの3人の議論が深くなるにつれ、ガイアが女性である必然性がどこか遠くへ忘れ去られるような感覚がわたしにはあった。身体の大部分が水で構成されているのは男性も同じはずである。「産むこと」を「創造すること」に置き換えてみれば、女性ばかりが生み出せる性別とは言えない。環状島にたとえられるトラウマの理解度のことを考えると、女性の役割だけがジェンダーの問題とされることも偏っているのではないか。男性にも男性ゆえに課せられたものがあるはずだが、それは女性にはみえない。これはガイアを女性にたとえることの限界と呼応しているのではないか。

最終的に、ガイアを女性以外の何かにたとえることができたとき、「この世界はもう少しマシになるのかも」という言葉がワークショップの参加者から出る。モーションキャプチャーをつけた百瀬のもとに地鳴りがおこり、CGの島が立ち上がりどこかへ向かっていくシーンで本作は終わる。

印象的なのは、地鳴りがおこった際、遠くをみるように顔をあげて笑顔になった百瀬の姿である。この笑顔は、3人のワークショップ参加者が一般的な被害やトラウマについて考えるうちに、ガイアを女神にたとえることから自由になっていったことを受けたものではないだろうか。男性を対立項に置く思考から自然に離れた、そのことが重要だったのである。対立項に囚われるということは、自分の属す側にも囚われていることになるからだ。その囚われから自由になったことを百瀬は喜んでいるようにみえた。冒頭の話になぞらえれば、対立項から自由になることは、高市早苗が「初の女性内閣総理大臣」としてではなくその政治内容で評価されることと同じである。

意図する、しないにかかわらず、わたしたちは動いている、あるいは、動かされている。性別は関係なく内容で評価される社会へと、知らないうちにも着実に進んでいるという希望をみた気がした。

関連記事

コメントをお書きください